Lautaro Jiménez Corbalán viajó para defender su patria. Creyó que había posibilidades de ganar. Creyó, también, que iba a haber más apoyo del continente. Oyó con desilusión a su jefe de compañía que le dijo “esto ya no tiene vuelta atrás”. Tardó tres semanas en darle la razón. Tenía 19 años. Sacó fotos. Rezó. Tuvo el mismo frío, el mismo hambre. Escribió. Escribió todos los días: en su carpa, tiritando, a la luz de la vela, con birome azul, con birome verde, con birome negra. Escribió para que sus padres supieran cómo había sido su guerra. Pegó con plasticola una hoja blanca en las tapas negras de su libreta. La forró con un mensaje escrito en castellano y en inglés. La guardó en su uniforme.

Cumplió años. Recibió chuletas de cordero de regalo que compartió en su sección. Recibió, también, un telegrama de su familia que lo saludaba por su cumpleaños. “Te queremos mamá, papá, tus hermanos y hermanas”, decía la carta. Llevaba 43 días en una guerra en el Atlántico Sur, lejos de su Corrientes natal. Se escondió. Lloró a mares. Tenía ya veinte años. Se secó las lágrimas y volvió a la ladera norte del Monte Harriet. Combatió. Se replegó. Atravesó un campo minado. Pisó una trampa explosiva. Voló por los aires. Quedó inconsciente. Creyeron que había muerto. Fue rescatado por dos valientes soldados. Quedó internado. Escapó del hospital de convalecientes por la amenaza de bombas: prefería la intemperie para morir. No murió.

Lo subieron al Canberra. Le sacaron cinco rollos de fotos. Le quisieron sacar la libreta. Lo apuntaron. Lo amenazaron. Se la devolvieron. Volvió al continente. Volvió a Corrientes. Volvió a vivir la vida de un veinteañero. Volvió a la fuerza. Se casó. Tuvo tres hijos. Volvió a las islas Malvinas. Volvió a leer lo que había registrado en la libreta. Lo vuelve a hacer ahora, más de 10.300 días después, en un estudio, ante las cámaras: “Jueves 10 de junio de 1982. Día 43. Hoy es mi cumpleaños. Me levanté bien tarde, luego de tomar un buen desayuno con masitas como para empezar a festejar por la mañana. Nos dedicamos a ver el dispositivo final de Barrientos, bien temprano”.

Leyó que cuatro Pucará “le dieron una salsa” a baterías de artillería británica que los estaba poniendo nerviosos. Contó que esa mañana se sintió bendecido porque no hubo bombardeos: “Lo tomé como un presagio divino. ‘Dios me está ayudando’, pensé. Es mi cumpleaños”. A las once del mediodía recibió a un estafeta que venía desde la compañía asentada a 700 metros de su posición: llevaba dos raciones de combate y al menos siete chuletas de cerdo por su cumpleaños. “Era oro en polvo todo eso. No me lo pensaba comer solo, tampoco hubiese podido. Lo compartimos con los soldados. Fue un momento muy lindo. Pero bueno, más tarde vinieron los fuegos artificiales y todas las cosas que acompañaban a la guerra y que hicieron un cumpleaños muy particular, muy sui géneris”.

Lautaro Jiménez Corbalán es coronel mayor. En 1982 era subteniente del Regimiento de Infantería número 4 de Monte Caseros. Murieron seis soldados de su sección: “Tengo la imagen de ellos muy jóvenes y yo ya me estoy poniendo viejo. Entonces nos empezamos a alejar en la fisonomía, de cómo los recuerdo y cómo me veo. Pero están acá conmigo”

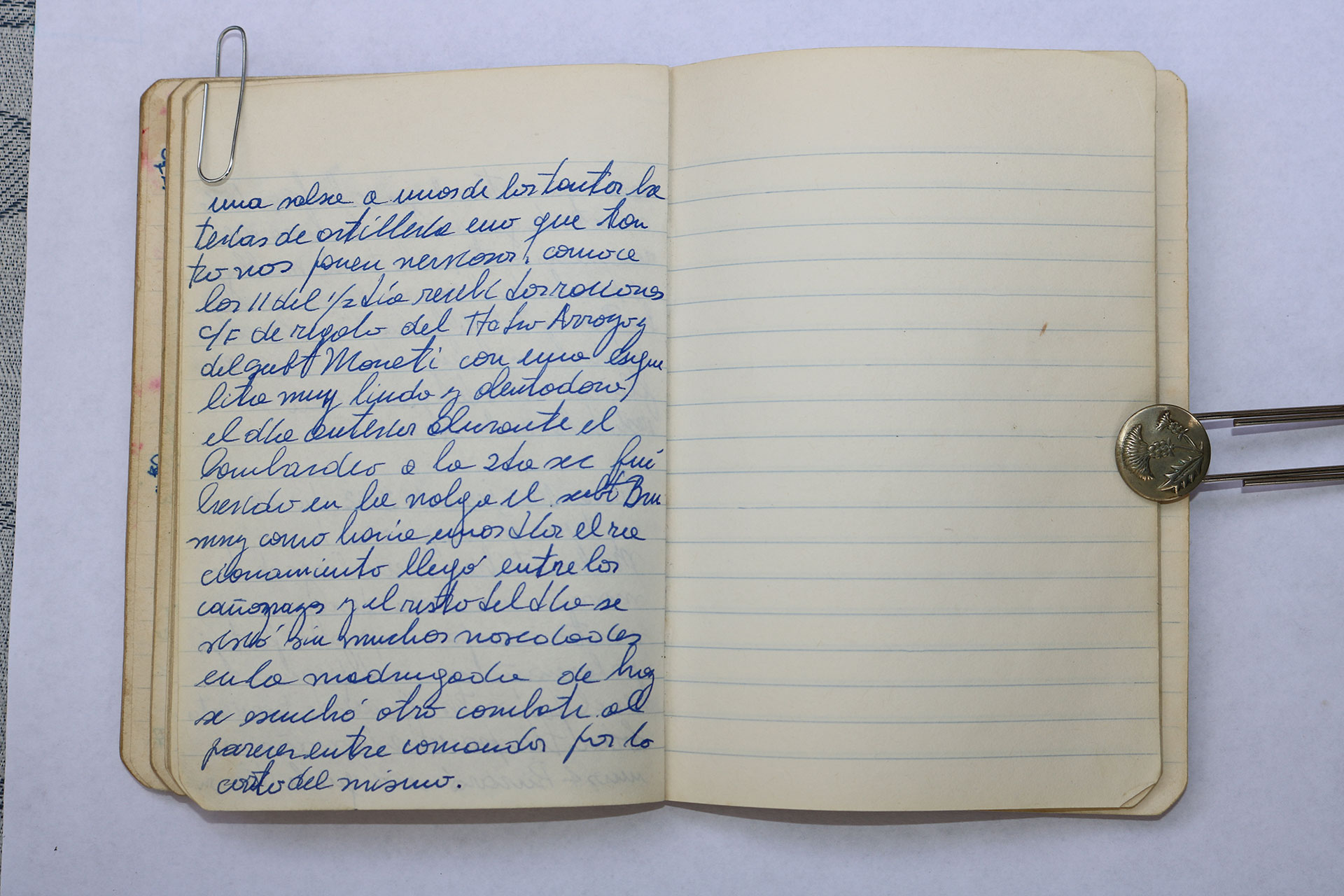

Lautaro Jiménez Corbalán es coronel mayor. En 1982 era subteniente del Regimiento de Infantería número 4 de Monte Caseros. Murieron seis soldados de su sección: “Tengo la imagen de ellos muy jóvenes y yo ya me estoy poniendo viejo. Entonces nos empezamos a alejar en la fisonomía, de cómo los recuerdo y cómo me veo. Pero están acá conmigo”“Como hace unos días el racionamiento llegó entre los cañonazos y el resto del día se vivió sin muchas novedades. En la madrugada de hoy se escuchó otro combate, al parecer entre comandos por lo corto del mismo”. Son las últimas palabras de su diario de guerra. No volvió a escribir. No pudo hacerlo. El 10 de junio, además de su cumpleaños, es el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico con motivo de la designación del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, en 1829. En 1982 cayó jueves. Lo que pasó ese día lo escribió el viernes 11 de junio por la mañana. Lo que pasó el 11 no lo pudo escribir en su libreta. Esa noche, con siete grados bajo cero, se libró la Batalla del Monte Harriet. No hubo carpa, no hubo descanso, no hubo tiempo para escribir su crónica del sábado 12 de junio.

“A la noche empezó el combate, diez y media de la noche. Pero no empezó en mi sector. Yo estaba en la ladera norte del Monte Harriet. Del otro lado, en la ladera sur, empezó el ataque. Alrededor de las cuatro de la mañana, cae la mitad del Monte Harriet. Les había costado bastante y fue muy duro el combate. Pero finalmente los ingleses conquistan la mitad. La otra mitad todavía estaba en posesión nuestra”. Décadas después regresó a las islas y a ese Monte Harriet. Le sorprendió la inmensidad: la altura de los cerros, la magnitud de los campos, los kilómetros abiertos de estepa. Comprendió -con la contundencia de una epifanía- que su pulsión y voracidad juvenil había logrado achicar esas distancias que de adulto vio infinitas.

“Me tuve que dar vuelta porque todo lo que estaba pasando estaba ocurriendo hacia mis espaldas, en la dirección que yo tenía que defender. Entonces tuve que invertir el frente. Ya no mirábamos en aquella dirección, sino que mirábamos para atrás. Esperamos un rato hasta que se resolviera. Incluso hubo un momento en el que conversé con uno de mis suboficiales, con el cabo Odorcik, sanjuanino, un tipazo, y le digo ‘Nicolás, por ahí es el momento para hacer un contraataque’. ¿Qué pasaba? Yo imaginaba que los ingleses habían estado consumiendo todas sus energías y sus municiones y quizás era el momento de debilidad como para aprovechar y hacer una suerte de contraataque. Pero se sentían todavía voces argentinas: es como que estaban tomando prisioneros. Estaba muy confusa la situación”.

La incertidumbre ocupó minutos. Los suficientes para que las tropas enemigas empezaran a rodear el monte. Estaban en la mira de los 45 soldados que integran el pelotón liderado por el subteniente Lautaro Jiménez Corbalán, a cargo de la tercera sección de la Compañía B del Regimiento de Infantería número 4, cuando los nervios no toleraron la tensión: “Uno de los soldados que tenía en el sector izquierdo abre fuego y de alguna manera pone en aviso. Los ingleses se aplastan y nos empiezan a tirar desde la cumbre con ametralladoras. Se produce el último combate que dura entre 15 y 20 minutos”. No dura más porque el subteniente avizora el desenlace: “Me doy cuenta de que me están queriendo rodear para aislarme. ‘Me repliego ahora o me quedo y se termina todo acá’, pienso. Porque el único sector donde yo podía replegarme para irme a la segunda línea era el Monte Williams, donde había una sección de infantería marina”.

“Cuando me veo a los 20 años, veo a un muchacho muy entusiasta, que quería cumplir y demostrarle a los demás que se podía. Le diría que esté tranquilo, que se sienta en paz porque va a tener otra oportunidad”

“Cuando me veo a los 20 años, veo a un muchacho muy entusiasta, que quería cumplir y demostrarle a los demás que se podía. Le diría que esté tranquilo, que se sienta en paz porque va a tener otra oportunidad”No se terminó todo ahí. Ordenó un repliegue inmediato. Se quedó con dos soldados cubriendo la maniobra. Uno era Teodoro Flores. Compartían carpa y trinchera. Compartían los tiempos muertos de la guerra. Se sacaban fotos. El soldado lo miraba mientras escribía un diario de guerra pensando qué estaría haciendo dibujando en esa libreta. Le dio seguridad estar combatiendo con Flores. Pero el otro que se les había unido a defender la primera línea era un desconocido. Le sorprendió ver a un anónimo ahí, le sorprendió su gallardía pero más le sorprendieron sus cejas tupidas y prominentes. “El otro era un soldado que yo no lo tenía ubicado, que había venido de refuerzo en los días anteriores. Lo miro y veo a un tipo valiente, porque estábamos ahí los tres tiroteando en medio del pandemonium que era eso. Y le pregunto: ‘¿vos quién sos?’. El tipo me mira y me dice: ‘soldado Salvatierra, mi subteniente’. Lo único que me quedó entre la poca luminosidad que se formaba entre la munición trazante, las explosiones y las bengalas, era un tipo que tenía unas cejas muy grandes, tanto que parecía un mono”.

Sostuvieron la embestida británica y se replegaron. Recorrieron 500 metros valle abajo hasta la posición del resto de la compañía. Buscaban llegar al Monte Williams para reagruparse y seguir combatiendo. Pero debían atravesar un campo minado. No había tiempo para hacer un pasaje, el procedimiento recomendado para sondear e identificar las minas terrestres. La oscuridad no ayudaba. La urgencia tampoco. Era la madrugada del sábado 12 de junio. “Dije ‘vamos a encolumnarnos, si alguien pisa una mina habrá que volver sobre los pasos y hacer un rodeo, no tenemos mucho tiempo’. Así que, bueno, avanzamos”.

Él se puso a la cabeza de la fila. Él activó una de las minas. “Sentí como que me hubiese chocado un tren del sector izquierdo del cuerpo”, recuerda. Quince años después se enteró que el campo minado tenía además de minas antipersonales, diseñadas especialmente para matar, herir o incapacitar a quien las pise y que su grito de dolor genere pánico entre sus compañeros, trampas explosivas. “Yo activé una trampa explosiva que tenía un kilogramo de trotyl. La explosión fue lo que me afectó. Volé y caí más adentro del campo minado”.

Quedó inconsciente. Pero el resto no lo sabía: estaba inmóvil, no respondía. Entre los soldados discutieron si el subteniente había muerto o no. Había quienes recordaban sus propias indicaciones: si alguien activaba una mina deberían volver sobre sus pasos y rodear el campo. Hubo otros que prefirieron desoír esa sugerencia. Los sublevados fueron Flores y Salvatierra, los soldados que habían combatido a su lado en el enfrentamiento reciente. “Estoy acá por ellos. Sin ellos, no sé qué hubiera pasado conmigo. Tal vez me hubiese quedado ahí de por vida. Tenían todo el derecho de no entrar porque estaban arriesgando su vida. Ahí está el valor, no solamente de ellos sino del grupo, de jugarse por un camarada que había caído y que tal vez podría necesitar ayuda”.

“Malvinas es una causa justa. Quizás la última oportunidad que tenga Argentina de integrarse, de consustanciarse y proyectarse como nación. Es algo que no termina de sanar y nos reclama. No es solamente el reclamo de los vivos, es fundamentalmente el reclamo de los que ya partieron”

“Malvinas es una causa justa. Quizás la última oportunidad que tenga Argentina de integrarse, de consustanciarse y proyectarse como nación. Es algo que no termina de sanar y nos reclama. No es solamente el reclamo de los vivos, es fundamentalmente el reclamo de los que ya partieron”Lo sacaron de ahí. Cree que se despertó a la media hora. Lo despertaron: Salvatierra le confió que le había dado un poco de whisky para que reaccionara. Pero él elige creer que le suministraron una pastilla de dipirona, un controversial analgésico de prescripción médica autorizado para aliviar dolor agudo intenso. Lo primero que hizo cuando volvió a la vida fue tocarse las piernas, el instinto del sobreviviente. “Cuando sentí que la tenía fue una alegría increíble, fue como sacarme la grande”, sostiene.

La guerra había terminado para él y estaba terminando para todos. Su sección se dirigió al Monte Tumbledown. En el camino se encontró con el subteniente Esteban La Madrid, compañero suyo y a cargo de la Compañía Bravo del Regimiento de Infantería número 6, quien décadas después le contó que él, maltrecho por la explosión o dopado por el analgésico, le repetía que había que ir al Hipódromo, que había que ir a la cancha de fútbol. “Me había quedado con ese lugar por lo que había hablado con mi jefe de compañía: si alguno se replegaba o en el combate se perdía, por así decirlo, ese era el lugar de reunión para luego de alguna manera conformar otra vez el grupo”. Cree hoy que La Madrid se reía ante su insistencia. El escenario estaba decantando: faltaban dos días para la rendición argentina.

En el puesto de comando de la compañía Nácar del Batallón de Infantería de Marina número 5 se despidió de su sección: la mayoría eran del Litoral, tenían su misma edad, sus mismos miedos y deseos. Ellos fueron reasignados para defender el Monte Williams. En ese bombardeo fue herido de muerte Carlos Epifanio Casco, la sexta y última baja de los combatientes a cargo de Jiménez Corbalán, a quien derivaron al hospital de Puerto Argentino. “Más o menos me podía desplazar, tenía todo el sector izquierdo del cuerpo afectado pero podía mantenerme de pie y avanzar un poco. Cuando vi lo que había en el hospital, me quedé a un costado y no quería pedir ayuda”, relata. Después de someterse a curaciones y evaluaciones de rigor, fue trasladado al hospital de convalecientes. No soportó la alarma de los bombardeos en la bahía de Puerto Argentino y escapó: prefería adivinar la muerte en campo abierto que ser sorprendido a ciegas dentro de un edificio.

Lo que quedaba de la resistencia argentina estaba diseccionada, disgregada y deambulando por el pueblo. Un tenue y patético plan de contraofensiva fue un espasmo de guerra ridículo. El cese del fuego despertó una ambigüedad en el subteniente: “Fue muy duro, muy triste, saber que se terminaba todo, pero también, hay que decirlo, fue un sentimiento encontrado: que terminara todo y estar vivo era un milagro”.

Algunos de los oficiales del Regimiento 4 de Monte Caseros que combatieron en Malvinas. Lautaro Jímenez Corbalán (el tercero de pie, de derecha a izquierda) era subteniente y tenía 20 años

Algunos de los oficiales del Regimiento 4 de Monte Caseros que combatieron en Malvinas. Lautaro Jímenez Corbalán (el tercero de pie, de derecha a izquierda) era subteniente y tenía 20 años Foto tomada el 12 de junio de 1982 a los pies de Monte Harriet, luego de la batalla. Un marine inglés asiste a un soldado argentino herido. “Hubo respeto y cuidado por los heridos de ambos bandos”, dijo Lautaro Jiménez Corbalán

Foto tomada el 12 de junio de 1982 a los pies de Monte Harriet, luego de la batalla. Un marine inglés asiste a un soldado argentino herido. “Hubo respeto y cuidado por los heridos de ambos bandos”, dijo Lautaro Jiménez CorbalánEl regreso fue en el Canberra, el buque inglés que el 19 de junio de 1982 devolvió a más de 4.100 soldados al muelle de Puerto Madryn. Debió atravesar varios controles antes de ingresar al interior de la embarcación. En la zona de la capucha de su campera había guardado celosamente cinco rollos de fotografías. “Eran fotos muy importantes para mí. Fotos que había sacado durante la campaña, fotos de la guerra, fotos de la sección, de momentos con los soldados. Incluso había sacado fotos de momentos de bombardeos, donde estaban las explosiones. Alguna foto que le saqué a Teodoro, que Teodoro me sacó a mí. Eran fotos que sacamos en el búnker. Fotos que tenían valor sentimental, fundamentalmente yo quería recuperarlas por los rostros, para reconstruir nuestra imagen de ese momento”.

En la última requisa antes de mezclarse entre los soldados argentinos prisioneros, un minucioso marine inglés advierte que Jiménez Corbalán esconde algo. “Yo tenía una máquina de fotos que me había regalado mi mamá, una Pocket 110. Esas máquinas de fotos eran de película, de celuloide. Eran unos cassette muy chiquitos. Los había escondido en la campera, en la zona de la capucha. Pasé los controles, antes de subir al barco, pero el último, ya sobre cubierta, me termina descubriendo”. El soldado inglés arrojó los cinco rollos de fotos sobre una parva de otros cientos de rollos. Él no había sido el único argentino que había sacado fotos prohibidas, a efectos de intereses militares británicos.

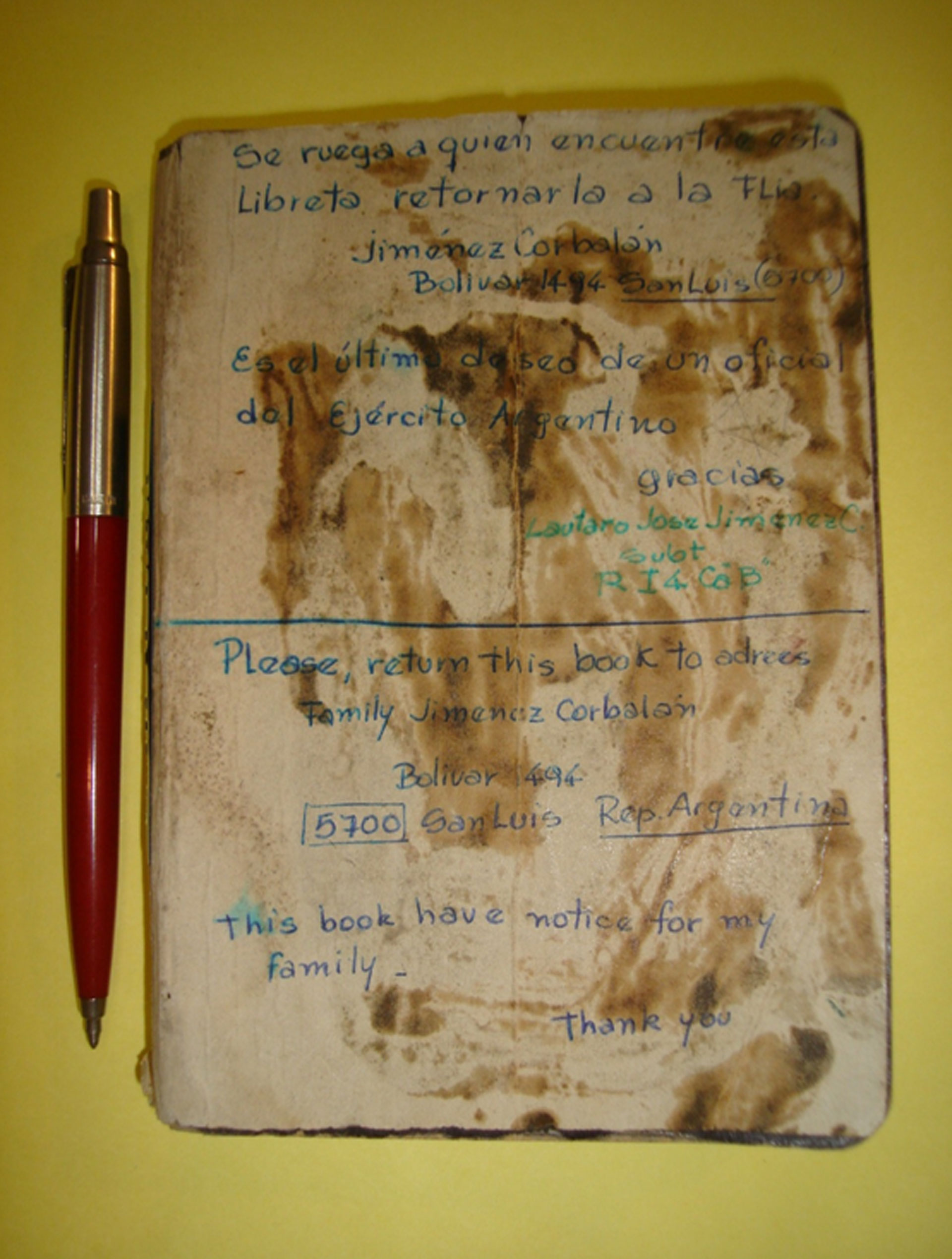

Como había escondido algo, desconfiaron de todo. Lo desnudaron. Entre sus prendas, el inglés encontró una libreta pequeña. “Que es ésta”, dice blandiéndola orgulloso en el estudio de Infobae cuarenta años después de la guerra. El relato vuelve al Canberra: “Me la quiere sacar. Empezamos a forcejear. Que sí, que no. Hasta que el tipo se aleja un poco y carga el fusil. Cuando carga el fusil digo ‘no puede ser que esté viviendo esto de nuevo’. Pero la verdad me dolía un montón perder la libreta. Entonces cuando se produce esa situación muy confusa y muy crítica, levanto un poco la vista y veo que hay un suboficial, otro inglés, un hombre más grande. Lo llamo, empieza a gritarle que me quieren sacar todo, que esto es personal, que es un diario personal. Todo en un inglés muy básico. El tipo agarra el diario, lo ojea así y se da cuenta de que son notas. Entonces agarra y me lo tira”.

Jiménez Corbalán recrea el ademán de agarrar algo del piso, sujetarlo con las dos manos y llevarlo a la altura del pecho. Como si atesorara un objeto preciado. Intenta explicar su naturaleza con varias analogías: dice que es una libreta de almacenero, una libreta de apuntes, una libreta de cadete de la escuela militar. Una libreta que entra en un bolsillo. Que saca de una bolsa transparente y hermética. Que manipula con precaución, como si se tratara de un documento del patrimonio histórico. Una hoja que supo ser blanca cubre la tapa que en los bordes internos recuerda haber sido negra.

Lautaro Jimenez Corbalan- Malvinas. Diario de Guerra

Lautaro Jimenez Corbalan- Malvinas. Diario de Guerra Lautaro Jimenez Corbalan- Malvinas. Diario de Guerra

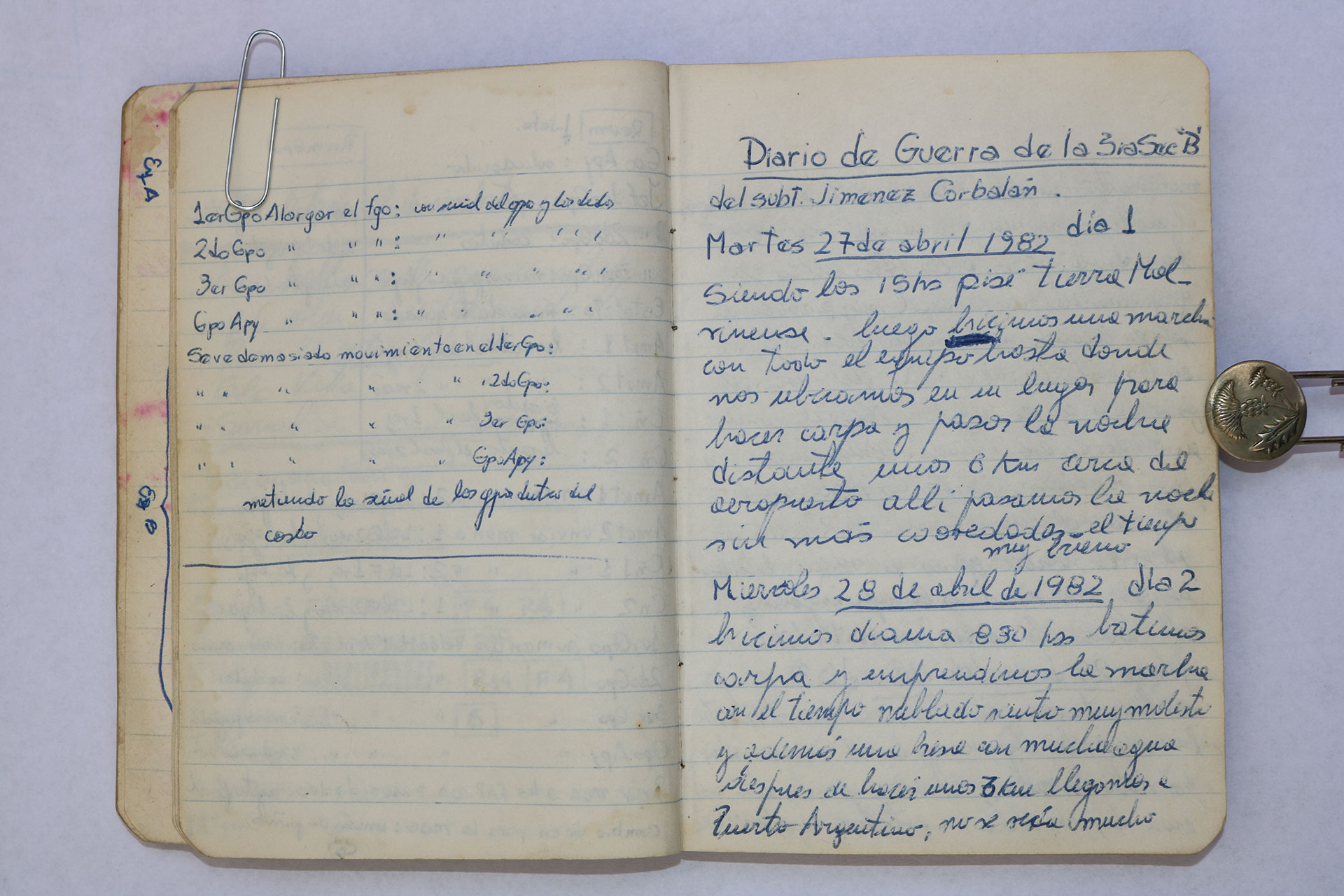

Lautaro Jimenez Corbalan- Malvinas. Diario de Guerra“Yo lo llamé Diario de Guerra de la tercera sección de la Compañía B del Regimiento 4. Porque ahí está la historia de lo que vivíamos cada día, desde la mañana hasta la noche. En general están contadas las cosas más importantes del día. No hay un relato detallado de todo. No era fácil escribirlo: estábamos en una carpita muy pequeña, las condiciones meteorológicas siempre eran adversas. Siempre escribía un día después de lo que vivía el día anterior y trataba de contar una crónica de las cosas más importantes porque lo que pretendía era que si algo me pasaba, mi familia tuviera la oportunidad de saber qué había vivido en la guerra. Por eso es que de alguna manera muy fuerte puse en la tapa, la mitad en castellano y la mitad en inglés, que se rogaba que el que encontrara esta libreta la retornara a mi familia. Está la dirección del domicilio. Le había puesto: ‘Es el último deseo de un oficial del ejército argentino’”.

Es lo que entendió el oficial inglés que le devolvió la libreta. Las primeras treinta hojas guardan anotaciones clásicas de un cadete: órdenes, actividades, horarios, asignaturas que todos los aspirantes del Regimiento de Infantería número 4 de Monte Caseros, Corrientes debían recordar. A Malvinas lo llevó porque era un objeto habitual de su uniforme. Recién la mañana del 29 de abril de 1982 descubrió que ese modesto cuaderno de apuntes de 98 hojas podía transformarse en un diario de guerra. Era el tercer día de su estadía en Malvinas: había estado vivaqueando, acampando cerca del aeropuerto, visitando el Monte Wall. Sentía la necesidad de documentar, preso de la gesta y de la historia, su guerra. Escribió, en la primera hoja libre, el título “Diario de guerra de la 3ra Secc “B” del subteniente Jiménez Corbalán” un renglón arriba del primer capítulo: “Martes 27 de abril 1982, día 1″. La oración de apertura dice: “Siendo las 15 horas pisé tierra malvinense”.

A mediados de mayo, en una visita a Puerto Argentino, le pidió a un compañero si le regalaba una hoja en blanco. Quería forrar su libreta y destacar un mensaje en el frente. La tapa negra se lo impedía: “Lo que yo quería era que me quedara la posibilidad de escribir un mensaje: si yo fatídicamente moría, aquel que la encontrara se tomara la molestia de hacérsela llegar a mi familia”. Con una birome azul trazó una línea en el medio. Arriba escribió en castellano: “Se ruega a quien encuentre esta libreta retornarla a la flia ‘Jiménez Corbalán’. Bolívar 1494. San Luis. Es el último deseo de un oficial del Ejército Argentino. Gracias”. Debajo, algo parecido pero en inglés.

Aceptaba, por mayo del ‘82, que un inglés podía ser quien encuentre primero su cuerpo, revise sus prendas, descubra la libreta y comprenda su ruego. “Cuando ocurrió el bombardeo del primero de mayo, si bien no ocurrió en nuestra zona sino que fue en el aeropuerto, supe que ya la guerra había empezado. Más aún cuando nos enteramos el 3 de mayo que el día anterior había sido hundido el Crucero General Belgrano. Esa noticia fue tremenda porque me acuerdo que nuestro jefe de compañía en una reunión nos dijo ‘miren, esto ya no tiene vuelta atrás, hoy fueron ellos, mañana vamos a ser nosotros’”. Jiménez Corbalán empezó a prepararse. Por eso forró la libreta y escribió su último deseo también en inglés.

El diario que el militar argentino mantuvo durante la guerra. En la tapa escribió, en inglés y en español, su último deseo por si moría en combate: que se lo entregaran a su familia

El diario que el militar argentino mantuvo durante la guerra. En la tapa escribió, en inglés y en español, su último deseo por si moría en combate: que se lo entregaran a su familiaDías después, la noche del 27 de mayo, experimentó la finitud de la vida y la crueldad de la guerra. El primer bombardeo sobre su posición hirió al soldado Francisco López: el primero de los quince heridos que tuvo su sección. “Era un soldado mío y yo era un subteniente muy joven, sentía la responsabilidad de curarlo. Me acuerdo: pedíamos al médico a los gritos. Estábamos todos muy efervescentes frente a nuestro primer herido”. La discordancia entre la demanda y la respuesta expuso la precariedad. “Me cayó la ficha de que así como él había sido herido, podría haber muerto, podríamos haber muerto otros porque el bombardeo no fue solamente un proyectil, fueron varias salvas. Ahí es cuando uno realmente se plantea de que en un segundo se puede terminar todo. Me hizo un click en mi cabeza”.

Escribió los 43 días que combatió en Malvinas. Escribía sentado en una piedra si las condiciones climáticas lo permitían. Como las inclemencias del tiempo eran habituales, se acostumbró a hacerlo adentro de la carpa, a la luz de la vela, mientras Teodoro Flores se imaginaba qué hacía su subteniente con ese cuaderno y esa birome. Lo último que escribió fue el 10 de junio, el día de su cumpleaños número veinte, el día del cumpleaños número 153 del primer gobernador argentino en las Islas Malvinas, Luis María Vernet. Lo redactó la mañana del 11 de junio, después de recibir un telegrama. “Subteniente, recibió un telegrama”, le informó un estafeta.

“Se ve que lo habían mandado el día anterior, pero desde que llegó a Puerto Argentino, lo imprimieron, lo mandaron a la primera línea y llegó hasta mi posición tardó un día entero. Era el saludo de cumpleaños de mi familia. Todavía me acuerdo el texto. Decía: ‘Quiso dios que justo el día que se celebra Malvinas, estés defendiéndolas’. Yo imaginaba que lo había escrito mi papá. Porque si hubiera sido mi mamá hubiese sido ‘cuidate, no tomes frío’. Pero mi papá elaboró bastante el texto. Y terminaba con un ‘te queremos mamá, papá, tus hermanos y hermanas’”.

Jiménez Corbalán se escondió, automáticamente. No quería que sus soldados lo sorprendieran en un raptus de debilidad. “Cuando leí eso, obviamente, me metí en la carpa. Lo primero que hice fue llorar como una criatura. Me quebré. Lloré un montón. Me hizo acordar a mi familia y yo no quería pensar mucho en ellos. Ya me dolía de antemano imaginarme cómo iban a sufrir ellos si yo me quedaba en las islas. Esa situación no la quería ni imaginar”. Él habla de “quedarse” en las islas: no dice morir. Una manera inconsciente de asumir la temporalidad de su estadía, la derrota inevitable.

Un óleo que representa a la batalla del Monte Harriet, de la pintora argentina Sonia Ruibal. Allí combatieron los hombres de Jiménez Corbalán la noche del 11 de junio de 1982

Un óleo que representa a la batalla del Monte Harriet, de la pintora argentina Sonia Ruibal. Allí combatieron los hombres de Jiménez Corbalán la noche del 11 de junio de 1982No escribió lo del telegrama en su diario de guerra. Ni eso ni la batalla del Monte Harriet. Para la mañana del sábado ya una trampa explosiva lo había hecho volar en medio de un campo minado. Regresó a Itatí, Corrientes, al mes siguiente. Nunca había visto llorar así a su madre. Nunca había visto tan orgulloso a su padre. Ninguno le hizo preguntas. Dejaron que él contara lo que tuviese ganas de contar. Le costaba conciliar el sueño. Las pesadillas lo acompañaron años. La guerra se le presentaba por las noches. Soñaba con desenlaces diferentes. “Intentaba cambiar el resultado del último combate. En el fondo, lo estaba pidiendo mi psiquis. En los sueños, que se transforman en pesadillas, estaba siempre queriendo modificar la escena, las piezas de ese rompecabezas. Era algo angustiante. Quería moverme y no podía, quería hablar y no podía”.

Contó su guerra en partes. Pero no le enseñó la libreta a nadie. Ni a combatientes, ni a sus padres, que murieron antes de que su libro Malvinas en primera línea desarrollara con precisión las crónicas de sus 43 días en Malvinas. Procuró guardar el diario de guerra en algún rincón inhóspito de su habitación y olvidarse. “Durante los primeros años ni lo toqué. Primero porque estaba todo muy fresco: no necesitaba auxiliarme con esto. Segundo porque también leerlo era como revivirlo. Y debo ser sincero: el muchacho que volvió de la guerra era un muchacho de veinte años que después de haber tenido esa experiencia lo que más quería era vivir. Si bien nunca me olvidaba de Malvinas, también uno trata de bajar algunos cambios y dedicarme a disfrutar un poco la juventud”.

Francisco, su primer y único hijo varón, nació ocho años después del conflicto del Atlántico Sur. Juliana y Guadalupe nacieron después. Él siguió el legado militar de su padre. Él sí le pidió leer la libreta. Pero lo que estaba escrito ahí había dejado de ser un mensaje íntimo de índole familiar. Ya era, dice Jiménez Corbalán, un documento histórico: “Con los años me di cuenta de que ya no era solo patrimonio de mi familia sino que el pueblo de la Nación merecía saber qué está contado acá: esto es un testimonio de la vida vivida en la guerra de Malvinas”.